一級塗装技能士試験の概要と資格の位置づけ

今年も一級塗装技能士試験が徐々に近づいてきました。

これから準備をする職人さんもいるので、改めて情報をお伝えしたいと思います。

一級塗装技能士とは、塗装に関する技能と知識においてトップクラスであると国に認定された国家資格です。

外壁塗装に関する資格は色々あふれていますが、ほぼ講義や座学だけで取得できてしまう外壁診断士などと異なり、公的に証明されている資格のため実績のエビデンスも伴う貴重な塗装業者選びの判断となりえます。

一級塗装技能士というだけで技術に優れるとは言いません。資格を持っていないだけで技術に優れる職人さんはたくさんいると思います。

ただいずれも仕事に対する熱意や向上心を持つ職人さんでなければ積極的に挑戦し取得しようとも思わないため、技術とマナーが備わった信頼性の高い職人であることの証というのは大方間違っていないと思います。

特に資格がなくても開業できる塗装業界では、実務経験や技術を持ちあわせていない営業に特化したような会社と、良心的な業者を見分ける重要な目安ともなるのではないでしょうか。

外壁塗装と一級塗装技能士の関係

外壁塗装を検討している方にとって、一級塗装技能士を持つ職人や業者を選ぶことは大きな安心材料となります。資格の有無は、施工の品質や信頼性を見極める重要なポイントです。

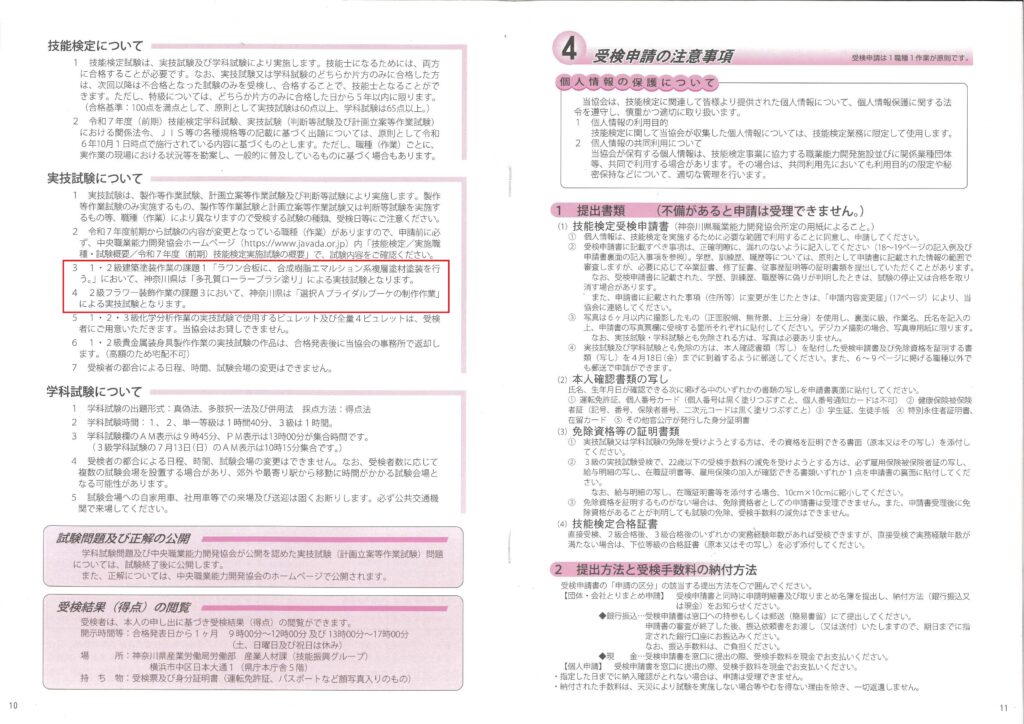

一級塗装技能士試験の受験資格と申込方法

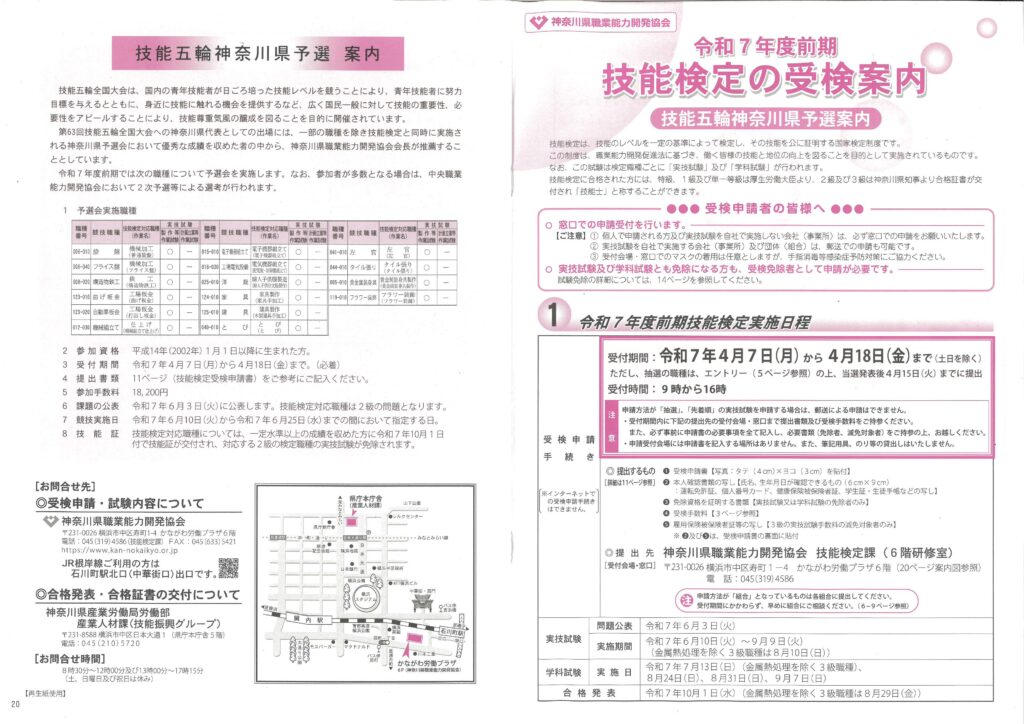

一級塗装技能士を受験するには、実務経験が7年以上必要です。実技試験は年に一度、神奈川県では二俣川にある「神奈川県立産業技術短期大学校」にて、8月や9月のように毎年真夏に行われます。

この神奈川県立産業技術短期大学校は、最近立て直されて空調も改善され試験中も汗をかくほどではないのですが、昔は暑い中の実技試験も大変でした。

建て直されてからは空調が効いた中で実技試験が行われるため疲労は昔より軽減されていることと思います。

試験は、学科試験と実技試験の2種類があり、それぞれ1日ずつ試験日が設けられています。

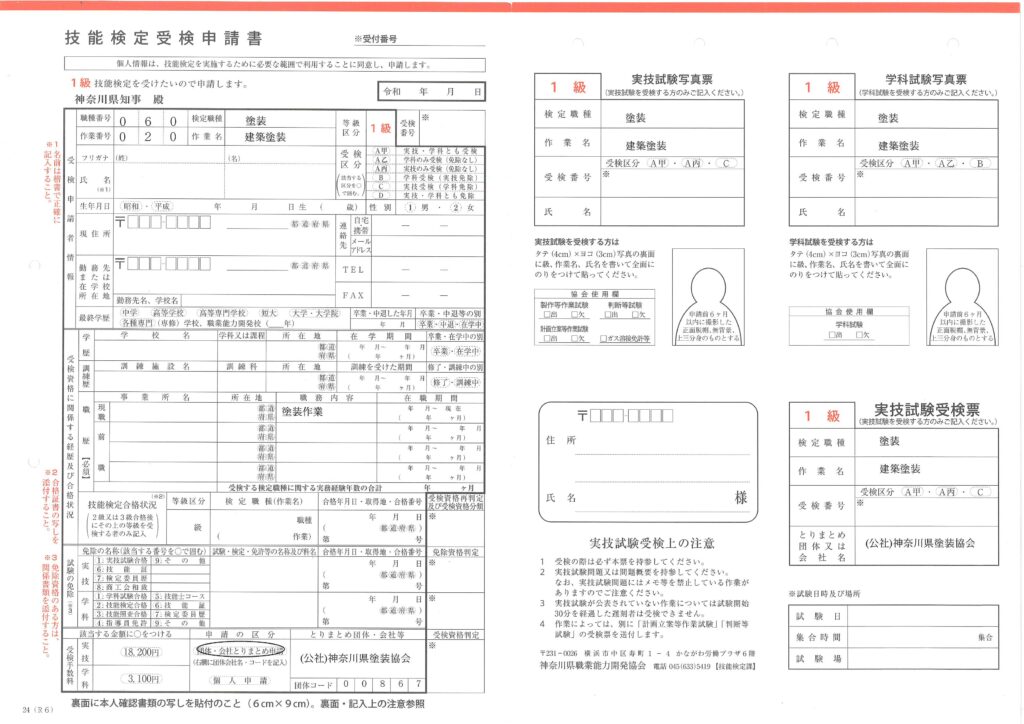

今更ですが、申し込み申請期間は毎年3月上旬に詳細が発表され、4月上旬から中旬までの間に試験の申し込みを行います。例えば、今年2025年は4月7日(月)から4月18日(金)までが受付期間でした。

申請書自体は職業能力開発協会からPDFをダウンロードできます。郵送での申請となるため、申請書に間違いがないよう慎重に記入する必要があります。

慎重さを期すなら直接神奈川県職業能力開発協会へもっていく方法もありですが、これは昔の話のため確認しておきましょう。

受験料は、学科が3,100円、実技が18,200円で、合計でかなりの費用がかかります。これに加えて、講習費用や試験材料(刷毛、塗料など)の購入費用も必要となるため、実質的にはさらに多くの費用が必要となります。

一級塗装技能士試験で必要な道具と準備

必要な材料や道具は講習会でも教えてくれますが、塗装組合などが試験道具の購入やあっせんをしてくれる場合もあります。神奈川県では塗装協会などに問い合わせしてみるのもいいでしょう。

ネット通販でも1級塗装実技試験使用工具セットが販売されています。

- 標準セット:

- 品名:保存容器、白鳥35号、特別毛先斜め9mm、ほたる25号、ほたる10号、あけぼの5号、シールドカットローラー26×7、スモールローラー4SB-21、スモールハンドル(角)長柄

- 別途販売セット:

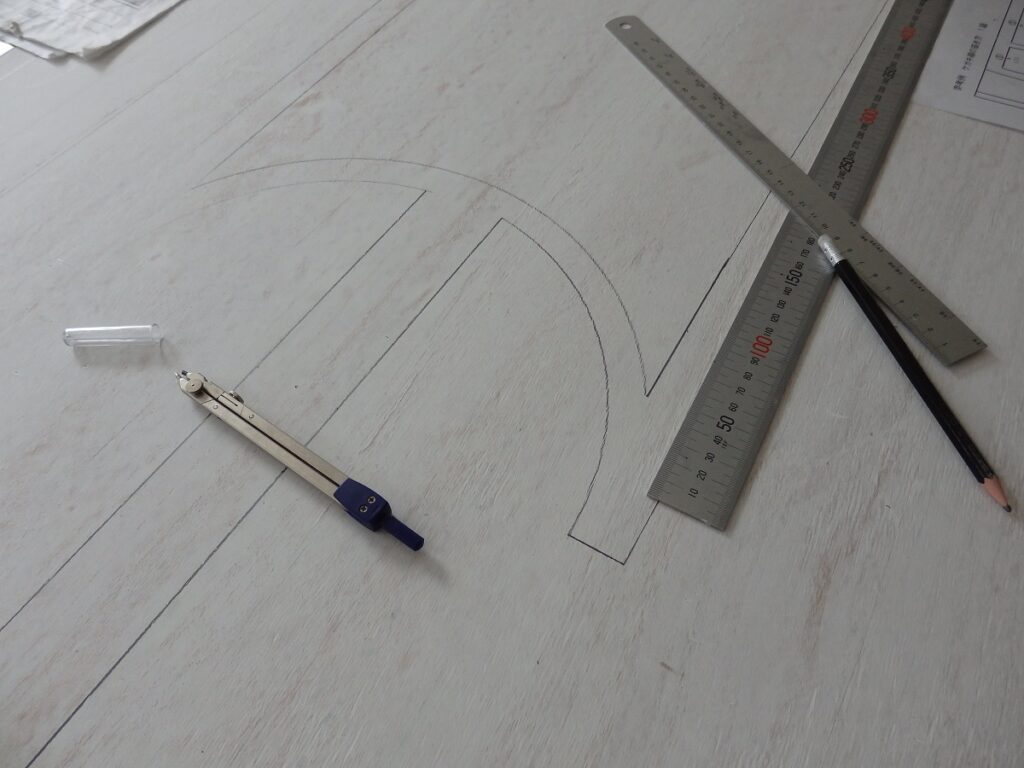

- 品名:容器(下げ缶)、下地ヘラ鋼製2号、下地ヘラ鋼製3号、檜ヘラ30mm、定盤(プラスチック盛板)左官型L、スチールスケール1m測定用、直線定規30cm用線引き用、コンパス両足折

1. ケガキ線・寸法測定・下準備

正確な線を引いたり、寸法を測るための作業です。

- コンパス:円を描く際に使用。

- ものさし、定規:測定や直線を引く際に使用。

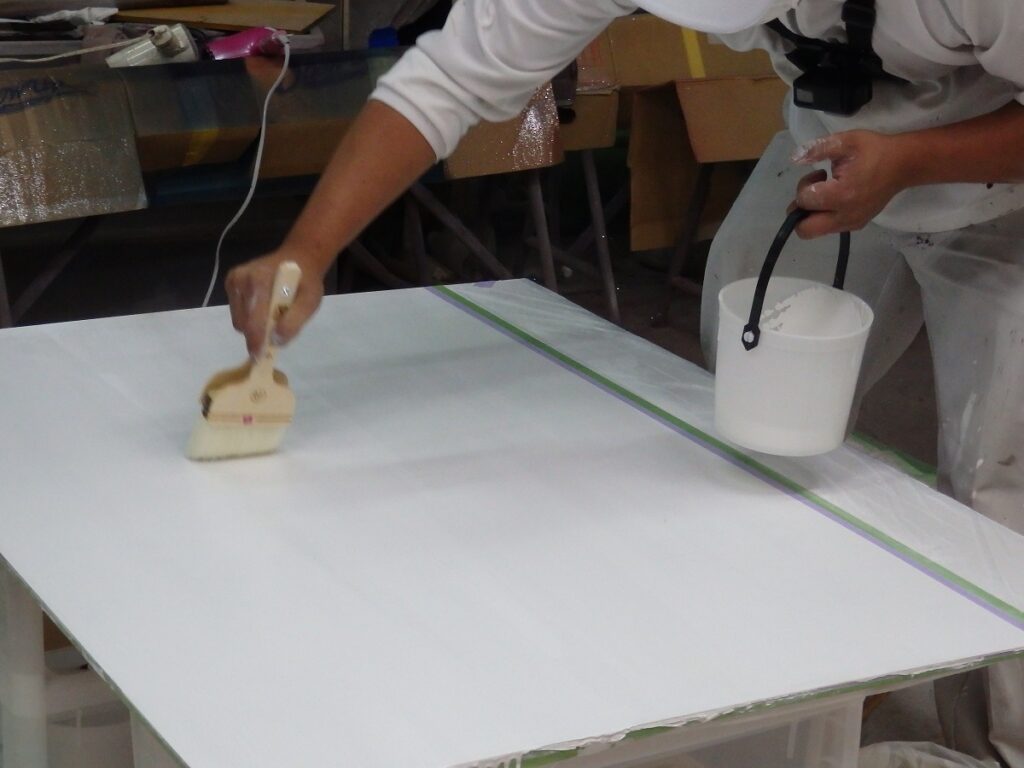

- 養生用紙:作業台や床を汚さないために使用。

- マスキングテープ:ケガキ線や塗装範囲の養生に使用。

- ダスター刷毛:ホコリやゴミを取り除く清掃用。

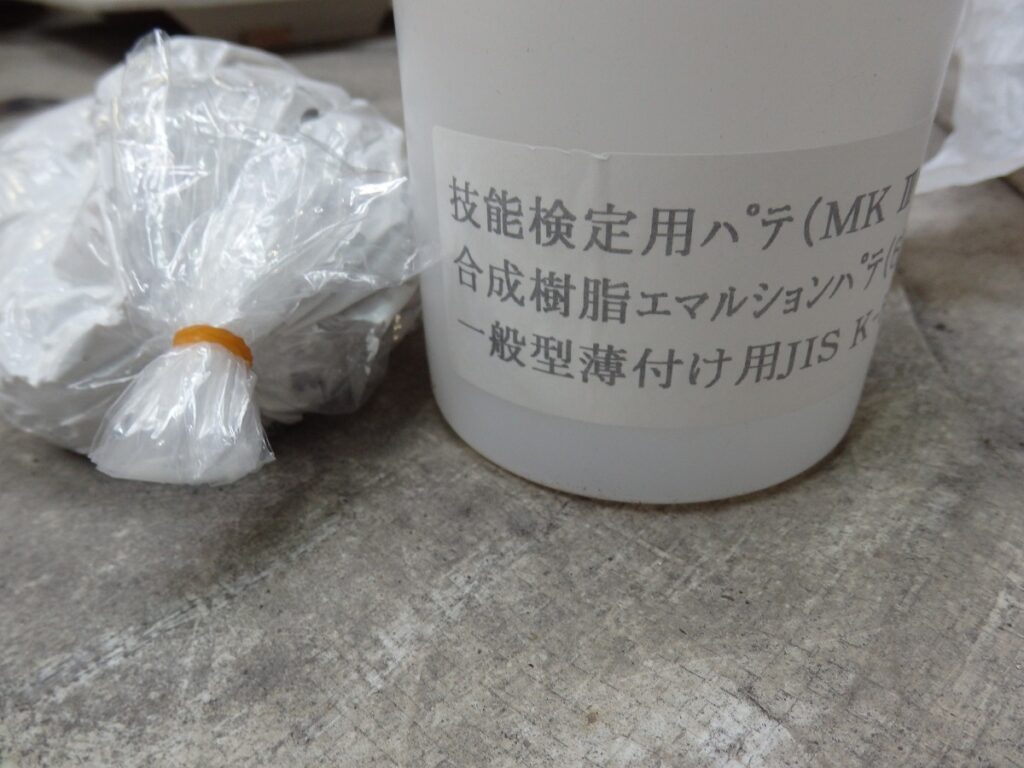

2. パテ処理・下地調整

凸凹をなくし、滑らかな下地を作るための作業です。

- パテ用ヘラ:パテを塗布する際に使用。

- 調合用ヘラ:パテを容器から取り出したり、調色する際に使用。

- 容器:パテや塗料を小分けする際に使用。

- 定盤:パテを練るために使用。

3. 調色・塗料準備

課題に示された色を、原色を混ぜて正確に作り出す作業です。

- 容器:塗料の調色、小分けに使用。

- 調合用ヘラ:塗料を混ぜる際に使用。

- 木製スティック:少量の塗料を混ぜる際や、色の確認に使用。

- ろ過用具:塗料のゴミを取り除く際に使用。

4. 塗装(刷毛・ローラー)

実際に塗装を行う作業です。

- 平刷毛 又は 筋違刷毛:平らな部分や細かい部分を塗る際に使用。

- ローラーブラシ:広い面を塗る際に使用。

- ローラーフレーム:ローラーブラシを装着して使用。

- 凸部押さえローラー:凹凸のある部分を仕上げる際に使用(※試験内容に凹凸部分の塗装が含まれる場合)。

- 容器:下げ缶として塗料を入れておくために使用。

5. 後片付け・その他

作業全体を通じて必要となる道具です。

- ウエス:塗料を拭き取ったり、手入れに使用。

- ペイント缶の蓋を開けるもの:塗料缶を開ける際に使用。

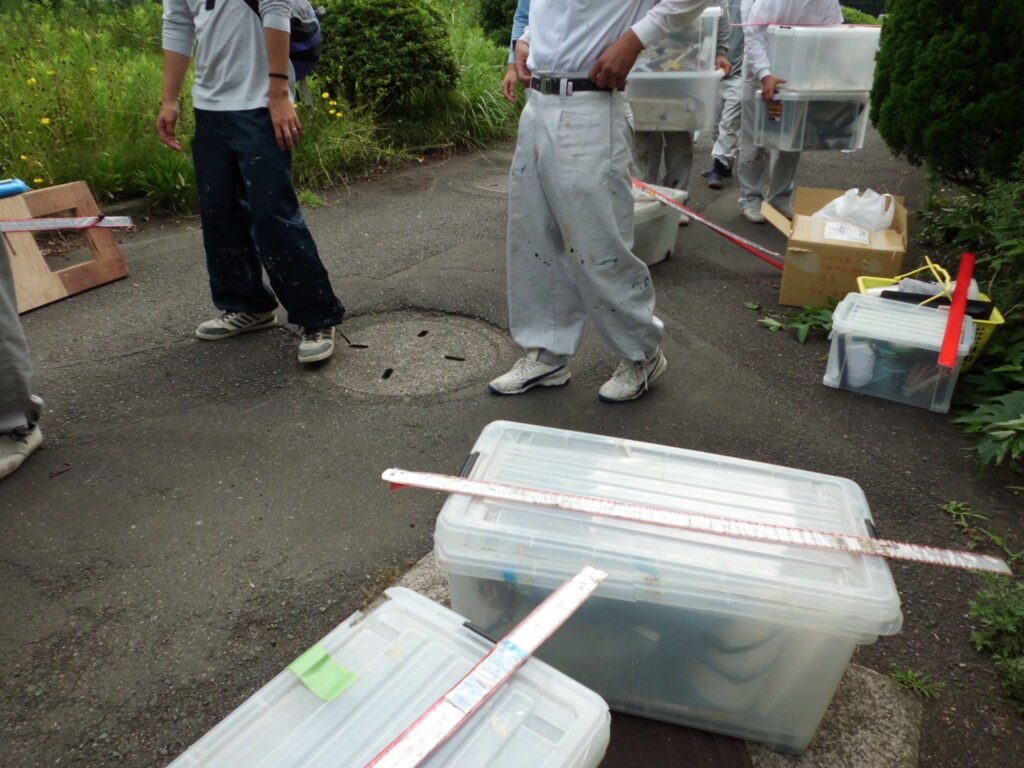

あとは以上などの道具をコンパネの作業台となる収納ケースに入れて試験に挑みます。

支給材料と持参材料の区分け

支給材料:ラワン合板、合成樹脂エマルションペイント(白、茶、黒、青、黄色)、つや有合成樹脂エマルションペイント(白、茶、黒、青、黄色)、合成樹脂エマルションパテ、シーラー、研磨紙、色見本板などが支給される。

受検者が持参するもの:容器(空き缶、下げ缶)、刷毛(平刷毛、筋かい刷毛)、パテ用へら、調合用へら、ダスター刷毛、手定盤、ウエス、かくはん棒、養生用具、カッターまたはハサミ、ペイント缶のふたをあけるもの、測定用ものさし、線引き用定規、鉛筆、消しゴム、コンパス、マスキングテープ、板小(調色試し塗り用)、凸部押さえローラー(課題1用)、ローラーブラシ(課題2用)、平面用作業台(課題2用)、うちわ等(乾燥促進用)、ろ過用具、作業服、手袋、飲料、ふた付きバケツまたはペール缶など。

試験場に準備されているもの:噴霧塗装設備、タイルガン、完成見本、複層塗材E(主材)、塗料用シンナー、紙(試し吹き用、スプレーパターン作成用)、ひしゃく、桟(角材)、多孔質ローラーブラシ、バケット(内容器付き)またはトレイ、ローラーネット、エアスプレーガンなどが準備されている。

試験の合格率と勉強方法

試験の合格率については、以前は5割ともいわれていましたが、技術不足の受験者増加に伴い、年々低くなって来ている様子です。学科はおおむね合格するものの、実技で不合格になる人が多いのが実情です。

合格するには「用意周到な準備と絶対合格してやるという粘り強さの精神」が必要です。多くの職人が2回ほど試験を受けることが多いとされていますが、3回目で実技に合格したケースもあります。

弊社塗装職人でも学科は1回目で受かりつつも3回目にしてやっと実気が受かって見事合格したという職人もいます。

合格のためには、講習を受けることがほぼ「絶対」といえます。講習では、道具の確認や実技試験の再現練習、採点基準などが説明されます。作業中の姿勢(ねじり鉢巻きはしない、帽子を後ろ向きに被らない、お尻を床につけて作業しないなど)も採点項目に含まれます。

戸建ての外壁塗装の現場ではあまり使わないパテなどの技術は、自分で材料や道具を用意して練習する必要があります。それこそケガキ線はぶっつけ本番ではほぼ100%試験時間内に済ませられることは困難だと思います。

私の場合は事務所以外にもコンパネを自宅の部屋に何枚も持ち込んで練習をしました。

部屋の中なのでペンキを使った練習はできません。あくまでもケガキ線の練習です。

現場では絶対使わないコンパスと定規を持って事前に講習時に渡された設計図面を見ながら必死に練習をしました。

色々な実技試験項目がある中でも特にこのケガキ線は時間配分を気にしながらの集中力が必要で疲れます。

年に一度の国家資格です。精神面でも極度の緊張が伴います。特に真夏の追い込み期間は、現場作業と練習の両立で体力的にも精神的にも厳しい時期となります。

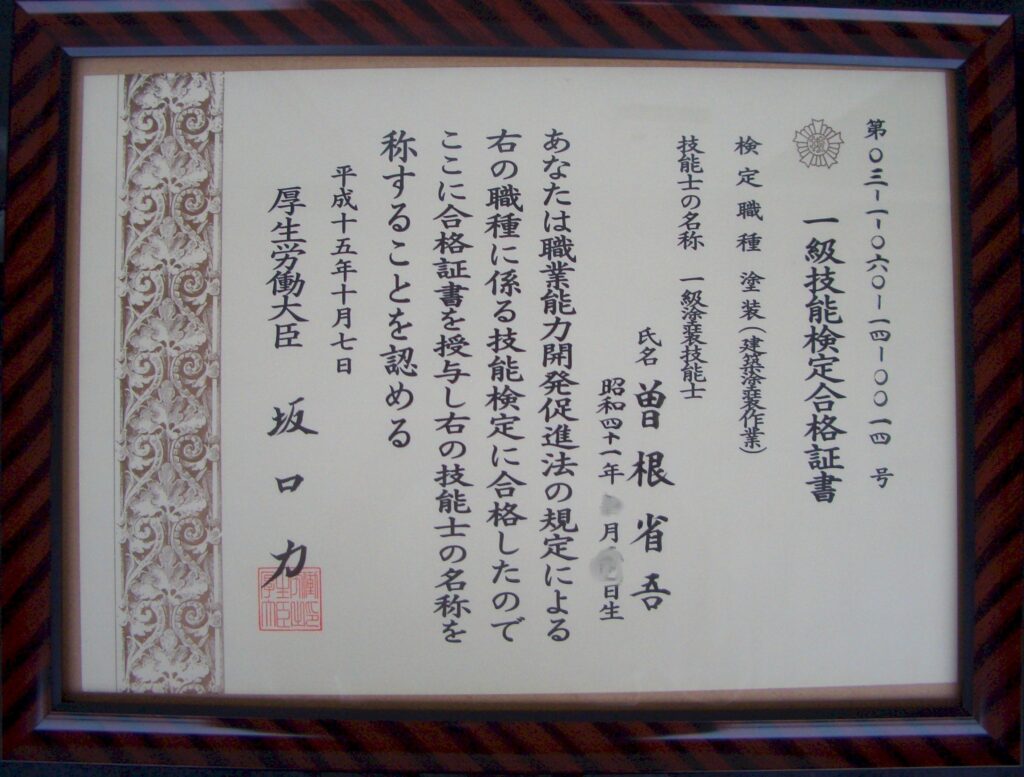

合格すると、 一級塗装技能士は厚生労働大臣から合格証書が交付されますが、二級塗装技能士は都道府県知事交付と認可元が異なります。

技能士章が入った金バッジも授与されます。有料で「技能士カード」や「技能士手帳」を作成できるのでそこも確認してみてください。

一級塗装技能士の資格を取得すると、本来実務経験が15年必要なさらに上位資格ともいわれている塗装科の職業訓練指導員の免許も取得できるようになります。

ちなみにこの免許は職業訓練学校で教育として人に指導できるようになる資格で、現場作業に直接関係するものではありません。1週間にわたる「よんぱち講習」(48時間)を受講し、安全管理や人への指導方法などを学びます。

この資格を持つ職人は、一級塗装技能士以上に時間的制約に縛られるため、よほど仕事上の向上心や理念がないと、受けようとすることはないと思われます。

塗装業者選びにおける資格の価値

ちなみに弊社塗装職人では、社長が一級塗装技能士以外にもこの職業訓練指導員免許を持ち合わせており、専属の協力業者の職人も大多数指導員免許を所有しています。

消費者目線から見ても塗装業者選びの重要な塗装業者を選ぶ基準の一つとして有効ではないでしょうか。

横浜・神奈川で外壁塗装を依頼する方へ

一級塗装技能士の資格は、実際に外壁塗装を計画する消費者にとって「信頼できる業者かどうか」を判断する目安となります。特に横浜・神奈川エリアでは、たくさんの業者が入り乱れているため、この資格を持つ職人が実際に施工をするのかどうかが業者選びのポイントとなります。

一級塗装技能士試験の最新改定ポイント

一級塗装技能士の実技試験内容は、2022年から大きく内容が見直されました。これにより、より現場で実際に役立つ技術が評価される試験に変わっています。

これまでの実技試験では、「玉吹き」と呼ばれる模様付けを行う吹き付け作業が課題とされていました。しかし、これは外壁の新築時にしかほとんど使われず、塗り替え現場ではほとんど行わない技術です。またコンプレッサーなど大掛かりな準備が必要で、実用的とは言いがたいものでした。

この吹き付け作業が廃止され、代わりに「砂骨ローラー作業」に変更されました。砂骨ローラー(別名マスチックローラー)は、現場でも比較的よく使われる工法で、特にクラック(ひび割れ)の幅が大きい外壁に適しており、肉厚で耐久性の高い塗膜を形成できます。

砂骨ローラーは通常のローラーの2~3倍の塗料を使用し、多孔質のローラーが塗料を含んで壁に転がしながら塗布します。

試験作業の概要

過去の1級塗装(建築塗装作業)の実技試験問題です。現在と変わっていないと思いますが参考までに記します。

試験は、課題1「合成樹脂エマルション系複層塗材塗装作業」、課題2「つや有合成樹脂エマルションペイント塗装作業並びに合成樹脂エマルションペイント塗装作業」、課題3「スプレーパターン作成作業」の3つの課題で構成されています。

試験時間:

- 課題1:

- 吹き付け塗り作業の場合:下吹き3分、模様付け2分

- 多孔質ローラーブラシ塗り作業の場合:1回目塗り4分、2回目塗り4分

- 課題2:標準時間4時間、打ち切り時間4時間20分

- 課題3:2分

主な注意事項:

- 支給材料の確認。

- 指定された工具以外は使用しない。

- 工具の貸し借りは禁止。

- 作業時の服装は安全かつ作業に適したものにする。

- 調色作業および調合作業は任意に行うことができる。

- 試験開始2時間後に1時間の休憩がある。

- 標準時間を超えると減点される。

- 作業終了後、技能検定委員に申し出る(養生撤去および清掃も作業時間に含まれる)。

- 問題用紙への書き込みや、メモ、参考書の参照は禁止。

- 携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末の使用(電卓機能を含む)は禁止。

- 危険な行為は注意・中止・失格の対象となる。

各課題の概要:

- 課題1:合成樹脂エマルション系複層塗材塗装作業

- ラワン合板のシーラー塗装面に、合成樹脂エマルション系複層塗材(複層塗材E)の主材を吹き付け塗りまたは多孔質ローラーブラシ塗りで塗装する。

- 吹き付け塗り作業と多孔質ローラーブラシ塗り作業のいずれかを選択する(試験場によっては選択不可の場合あり)。

- 作業は板を立てかけた状態で行う。

- 吹き付け塗りではノズルを使い分け、多孔質ローラーブラシ塗りではローラーブラシを使い分ける。

- 課題2:つや有合成樹脂エマルションペイント塗装作業並びに合成樹脂エマルションペイント塗装作業

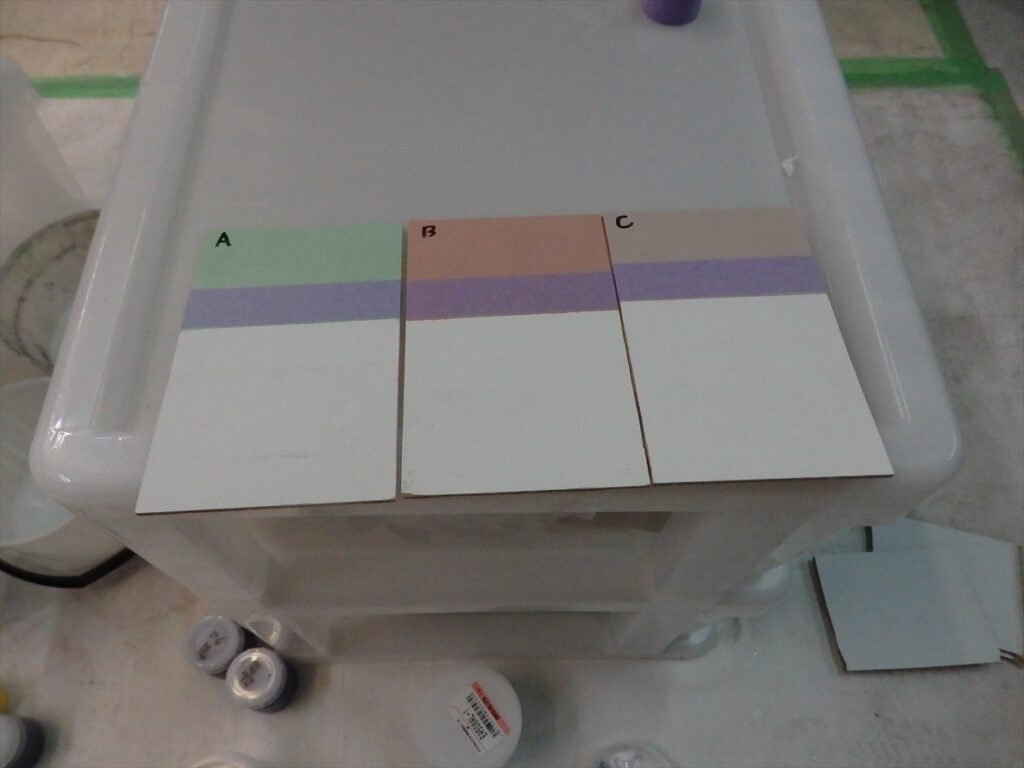

- ラワン合板に区画線を引き、調色したA色・C色のつや有合成樹脂エマルションペイントと調色したB色の合成樹脂エマルションペイントを使用して上塗りを行う。

- 作業は板を立てかけた状態で行うが、汚れ・付着物除去、パテしごき、パテ地付け、研磨、線描き作業は平面で行ってもよい(平面用作業台を使用)。

- 塗り分けの区画線は残して上塗りする。

- マスキングテープおよび定規は中塗り・上塗りに使用しない。

- 上塗りは、A色・C色は刷毛で、B色はローラーブラシおよびだみ分け・すみ切り用筋かい刷毛で、いずれも縦方向に通す。

- 課題3:スプレーパターン作成作業

- 用意された合成樹脂エマルションペイントで、所定の用紙にスプレーパターンを作成する。

- 噴出量調整のパターンとパターン開き調整のパターンを作成する。

- パターン作成は、丸吹きパターン(小)→丸吹きパターン(大)→縦パターン→横パターンの順に続けて行う。

- 横パターンは縦パターンよりも大きくする。

- 噴出量調整はエア調整では行わない。

実際の流れと主要な作業要点

過去に受けた試験の作業の振り返りです。

- 養生: 試験開始前に養生作業を行うことの重要性が強調されており、課題1と課題2の試験板の養生方法(マスキングテープの貼り方、寸法の指定など)が詳細に記されています。特に、裏側に番号がある方が上になることや、小口の養生が重要です。

- 清掃・研磨: 試験板の素材面研磨は木目に沿って行うこと、パテしごき後の清掃・研磨も同様に木目に沿って行うことが指示されています。

- パテしごき・地付け: パテは支給材の1/3程度を使い、よく練ってから使用すること、ヘラは縦気味に使い、木目が見える程度にしごくことが指示されています。地付けは支給材の2/3を使い、平滑な面に仕上げること、左側150mmは研磨せず残すため注意することなどが挙げられています。

- 下塗り: シーラーはろ過してから使用し、粘度調整を行うこと。試験板は架台に立て、刷毛目を通して塗り残しがないように塗装すること。

- 調色・比色: 中塗り・上塗りの調色は採点のウェイトが高く、一度に多くの量を作らず、白塗料に原色を少しずつ入れ、必要量だけを作ること。色見本板の養生や、各自の小板での比色方法も説明されています。

- ケガキ線: 寸法通りに描くことの重要性が強調され、横・縦の計測は一列に一気に測ること、点マークは点とすること、間違えた線は消しゴムで消すことなどが指示されています。

- 中塗り・上塗り: GEP(刷毛塗り)とAEP(ローラー塗り)それぞれの塗装方法が指定されており、区画線を残してダメ込むこと、隅の塗装には適切な刷毛サイズを使うことなどが指示されています。中塗りの調色ができたらすぐに塗り始めること、上塗りの調色ができたら検定委員に申し出て許可を得ることが求められています。

- スプレーパターン作成: ゲージ圧力や塗料コックの調整、試し吹き、丸吹き・縦長・横長パターンの作成手順が説明されています。作業は2分以内に行い、手順や試し吹き、パターン作成順序を間違えないこと、ガン器を動かしてパターン作成しないこと、塗料が流れないようにすることが注意点として挙げられています。

- 全工程を通して: 各工程作業に不具合があっても最後まで仕上げること、未完成の場合は減点となること、作業場所の整理整頓、持参工具の確認など、試験全体における注意事項も記載されています。

【その他の工程】

以下に、砂骨ローラー(多孔質ローラー)以外の工程を軽くお伝えします。

この情報は最新ではないかもしれないので細かな手順は変更される可能性もあります。

確実なのは実技講習に申し込むことです。

申請後に送られてくる最新の試験内容も確認しておきましょう。

実技試験の練習解説

では試験内容をできるだけ忠実に再現した作業内容を見ていきましょう。

1.研摩と清掃: ベニヤ板の木目に沿ってサンドペーパーで研摩し、ウエスで拭き取ります。

2.パテしごき: 定盤の上でパテを柔らかめに粘度調整し、金ベラで薄く均一に塗布します。ベニヤの素地が薄く霞んで見える程度が良いとされます。パテは内装では使われることがありますが、外壁や屋根ではあまり使われず、ひび割れにはコーキングが一般的です。現場で使う機会が少ないため、練習が必要な技術です。

3.研摩(パテ後): 木目に沿ってペーパーを軽く当てて研摩後、ラスター(ダスター刷毛)で清掃します。

4.地付け(パテ): 良く練ったパテから異物を取り除き、厚塗りに気をつけながら金ベラで丁寧に平均な厚みで均します。パテは白く仕上がります。

5.調色の準備: 地付けの乾燥待ち時間を利用して、調色の準備を進めます。

6.養生と研摩(地付け後): 地付け部分だけを残して養生し、それ以外を均一にペーパーで研摩します。

7.シーラー下塗り: パテ塗布後にベニヤ板を立ててシーラーを塗ります。シーラーは調色が必要ないため、不足することはほとんどありません。

8.研摩(シーラー後): 木目に沿ってペーパーを当てて研摩します。

9.養生をはがす。

10.ケガキ線: 実技試験問題の課題図を見ながら、JIS規格の定規とコンパス、HBの鉛筆を使って区画線を引きます。1級は2級よりも複雑な線が要求され、現場で描くことはありませんが、刷毛の技術を試すもので、多くの練習が必要です。特に難易度が高いとされています。刷毛は「見切り」や「ダメ込み」がしやすいように、カットしておくコツもあります。

11.調色: GEP(艶あり合成樹脂エマルジョンペイント)とAEP(合成樹脂エマルジョンペイント)を間違えないように取り扱いながら、見本板に合わせ3種類の色(A, B, C)を作ります。材料の再支給はないため、色を濃く調色しすぎた時のことを考えて、ベースとなる白色は残しておくことが重要です。

各原色を一気に混ぜずに、薄い色から濃い色へ少しずつ数回に分けて色の昇りを確認しながら行います。調色は感覚的なものなので、場数を踏むことで慣れていきます。言葉で理解することは困難ですが、頭の中でイメージし、各種の色の配分を試すことでできるようになります。練習は新鮮なものほど良いとされます。

練習用塗料として、日本ペイントのエコフラットのような合成樹脂エマルジョンペイント(白、黒、赤、黄、青の原色)を購入し、数多く練習することをお勧めします。

ただ試験項目の中では減点が低い工程とも言われています。

12.見本板に塗る: ベニヤ板とは別の小さい見本板にテープで養生した後、GEP艶あり(A色・C色)は刷毛で2回塗り、AEP艶消し(B色)はローラーで1回塗りで仕上げます。

13.中塗り: 鉛筆で書いたベニヤの区画線を残すようにして、A色とC色をそれぞれ指定部分に刷毛で1回塗ります。

14.上塗り: 中塗りと同様に区画線を残すようにして、A色とC色は刷毛で2回目の上塗り、B色はローラーと刷毛で仕上げます。

繰り返しますが、合格のためには講習を受けることが「絶対」と言われるほど重要です。

講習では、道具の確認や実技試験の再現練習、採点基準などが説明されます。

神奈川県での講習会は通常7月頃に行われます。

さらに講習だけではなく、戸建ての現場ではあまり使わない技術も少なくないので自主練習は徹底しましょう。

試験会場では隣に別の職人さんが作業しているため、自分に集中できるよう、技術内容だけでなく、反復練習に慣れておくこともメンタル的にも重要です。

外壁塗装で失敗しないために

外壁塗装は一度の工事で数十万円から数百万円の費用がかかる大きな投資です。神奈川・横浜で信頼できる業者を選ぶためには、一級塗装技能士が在籍しているかを確認することが大切です。資格の裏付けがある職人に依頼することで、安心して長持ちする塗装工事を実現できます。