こちらのお宅は壁がモルタルとレンガに分かれています。レンガ部分は塗装しないので、塗料が付着しないよう気を付けて作業しました。屋根はコケや汚れがひどかったので、よく水洗いしてから塗替えします。

まずは洗浄から。破風も屋根も大分汚れていたので、高圧洗浄で綺麗にします。その後は屋根の雨押さえを研磨して、細かな傷をつけます。こうすることによって、塗料の付着を良くするんです。 緩んで釘が出てしまっているところはハンマーで打ちつけて仕舞い込みます。雨押さえは、屋根の色に合わせた色の錆止めで塗装します。

屋根の下塗りは、屋根が傷んでいるので塗料をそのまま吸い込みそうでしたので、その吸い込みを防止するためにもたっぷりと塗りこませました。シーラーは吸い込み止めと補強の効果があります。

次に、屋根のダメ込みをします。ダメ込みはローラーでうまく塗れない場所や端を先に塗っておくことで、後々ローラーで塗りやすくするするためにやっています。端を刷毛で綺麗に塗るのも職人技です。 これによって、仕上がりをより綺麗にしています。途中途中にある雨止め部分には、雨押さえと同様に錆止めを塗ります。

軒の下塗りや錆止めをしている最中、屋根は上塗りまで終わりました。とてもいい艶が出て、綺麗な屋根です。

風が強ければ、もちろん塗料は液体ですので飛散もします。飛散にも気をつけながら、職人は塗装を続けます。

見えなくても、雨樋の裏もしっかりと塗装をします。

軒の中塗りも、裏が壁とほぼ面しているような状態でしたので、覗き込んで作業をするのがとても大変でした。

五日目の作業の帰り、風が強いので家を覆っているメッシュをたたんで帰ります。風に煽られて足場が揺れる可能性があるためです。

翌日は壁の塗装に入りました。一日経って軒も乾いているので、カベの塗料がつかないよう、また綺麗な線だしのために養生します。

そういえば……軒のようなフラットな部分は、ローラー目が出ないよう、毛の短いローラーで塗っていくのですよ。

養生は、線だしをするだけ、完成したところだけではありません。例えば下屋根はまだ中塗りまでで上塗り(仕上げ)をしていないのですが、カベの塗料がこぼれてコテコテにならないように養生したり、窓や ドアなど余計なところを汚さないためにも大事な作業の一つです。

壁のダメ込みは、範囲が広いので大変ですが欠かせません。

小さなローラーや刷毛でしっかりとダメ込みすることによって、その後の作業がスムーズに進むからです。ダメ込みをしながら塗装をするよりも手間がかかりません。そういえば普段は刷毛ですが、今回はピンローラーという小さなローラーでのダメ込みもしました。

壁の上塗りをしている横では、雨戸の吹付けをするために職人が養生をしていました。ここでも壁や屋根同様、ケレンをして小さな傷をつけます。綺麗にするために傷をつけるなんて、不思議な行為かもしれませんが、 もともとついている塗料や、たとえばニスのようなものを落として新しい塗料を付着しやすくするためにも、必要な作業なんです。

こちらのご自宅は煉瓦の部分もありましたので、そこに塗料が飛散してしまわないようにこちらも養生します。最後はサッシを掃除。どうしても漏れてしまった塗料なんかも、ここで綺麗に吹き取り、養生を外して工事の完了です。

虹もかかる屋根上での高圧洗浄

汚れの上から塗装を塗り重ねてもすぐに落ちてしまうため、高圧で噴射される水で家全体を洗います。

- 洗浄作業前の破風の写真。全体的に黒い汚れが付着していますね。このまま塗装をしても、この汚れと一緒に 折角、塗り重ねた塗膜が剥がれ落ちて来てしまいます。

- 洗浄作業後の破風の写真です。黒ずんでいた部分の汚れも落ちて、元の白さに近付き、とても綺麗になりました。この後にケレンと言われる下地調整を行い、塗料の密着率を良くしておきます。

- 洗浄作業前の屋根の写真です。長い年月、風雨に晒されていたからか目に見える範囲ではコケも発生していたり、だいぶ汚れていました。

- 屋根上の洗浄中です。濡れたコケを踏むと、とても滑りやすいので下から上へと丁寧に慎重に作業をしました。勢い良く噴射される水が散って、写真左部に虹も見えています。

- 高圧洗浄中:横向き。屋根上の洗浄はコケや汚れもそうですが、古い塗膜も一緒に高圧の水で洗い流す為、「削り落す」と言う感覚に近いかもしれません。

- 高圧洗浄中:後ろ姿。古い塗膜を削り落した屋根上は素地が見えて白っぽくなり、こうする事によって後の工程でシーラーを良く吸い込むようになります。

釘の打ち直しやケレン、屋根塗装の下処理

屋根塗装をする時にはケレンをして小さな傷を付けたり、抜きかけた釘を打ち直してから、しっかり3回塗りします。

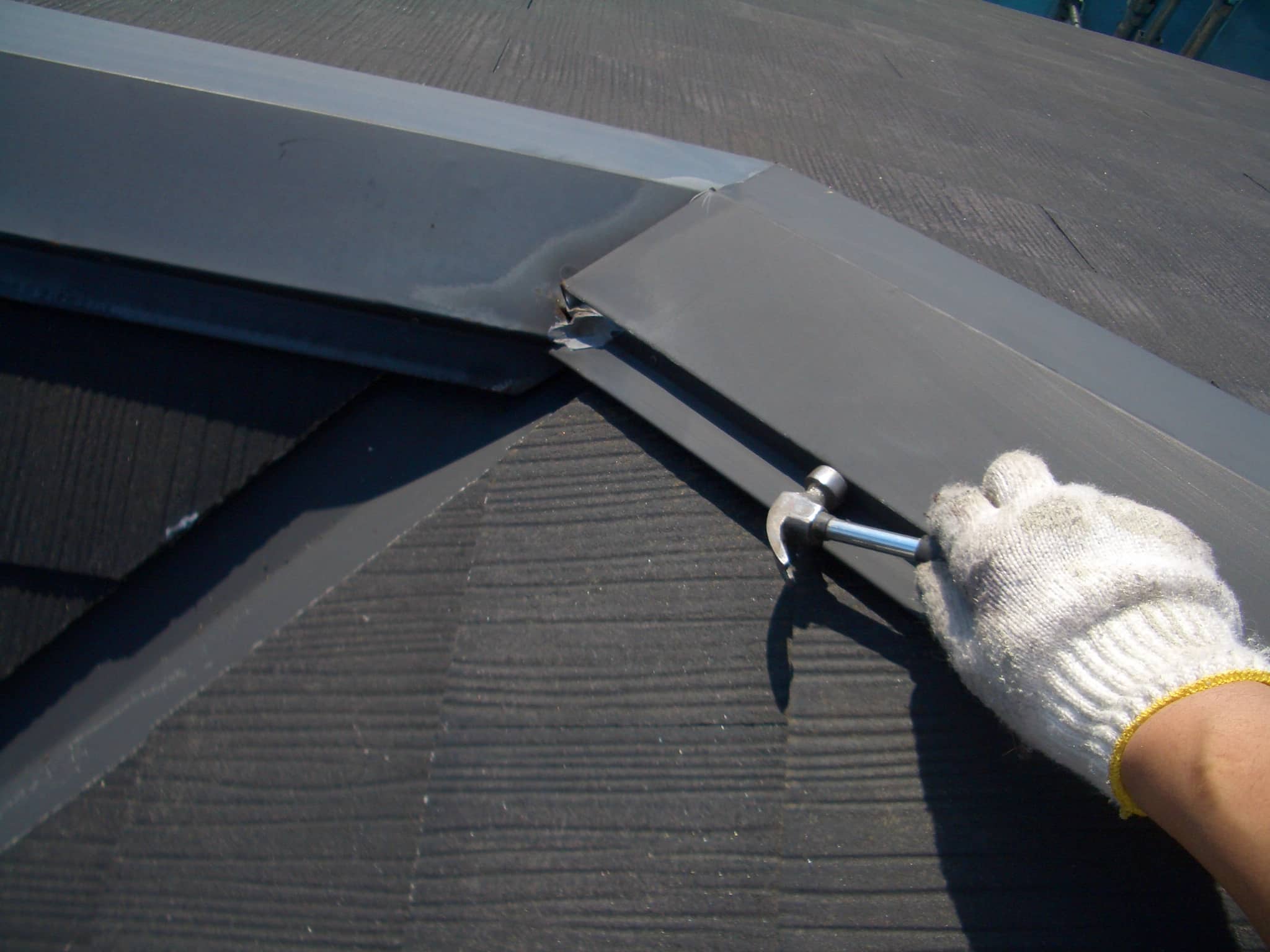

- 屋根の雨押さえをケレン専用の道具で研磨し傷を付けます。下塗りの前にこの作業を行う事により、その後 塗り重ねる塗料の食いつきを良くして剥がれなどを防ぎます。

- 雨押さえ部分の釘が出ている所をハンマーで打ち込んでいます。年月が経過すると自然に釘が緩くなり、抜け落ちてしまって雨漏りなどとの原因となる為、塗装の際に打ち込み直してもらうのが良いでしょう。

- 屋根の鉄部、雨押えの部分にサビ止めを塗ってサビ防止をします。鉄部には鉄部用の下塗り剤があり、塗り分ける事によって耐久性が格段に上がり、長く保つ塗膜が作られます。

- シーラーをローラーで塗っています。かなり傷んでいたのでたっぷり塗って吸い込みを止めました。

- 下屋根のダメ込みをしています。下からは確認しづらい所ではありますが、ここも気を抜かずに色分けの線もキッチリと出していきます。

- 中塗りをローラーで転がしています。下塗りの際にたっぷり吸わせておいたので、中塗りの時点でも光沢が出てきました。

- 下屋根の雨押さえを刷毛で丁寧に塗っています。屋根の縁は支えなども無い為、滑らないように足袋を履いて対策。細心の注意を払いながらの作業です。

色合い深く仕上がった屋根上の上塗り

刷毛や筆など、他にローラーとを使い分けて隅々まで塗料を塗り重ねていきます。光沢ある良い仕上がりになりました。

- 屋根の上塗りダメ込み作業中。箇所によってはローラーでは大きすぎて作業しにくい場所があります。そういう時はあらかじめ小さく小回りの利く刷毛で隅の方を先に塗っておき、塗り漏れやはみ出しを防ぎます。

- 水切りの下塗り、サビ止めの様子。細かな所なのでローラーでは無く刷毛を使って、下に垂らさないよう注意しながら作業しています。

- 小さな刷毛を使っての下屋根・ダメ込みです。作業をしているのは大ベテランの職人・川口。見えづらい場所の作業も身を乗り出し、刷毛をこまめに動かして、ローラーの届かない隅に筆を置いていきます。

- 雨樋を下塗りしています。下塗り剤には 中塗り、上塗りの塗料の食い付きをよくする接着剤のような役割もある為、最終的に目には見えなくても重要な作業なのです

- 玄関前の水切りにサビ止めを塗布している所です。周りに養生を敷いていない為、塗料を下に垂らさないよう注意しながら作業します

- 軒の中塗り。普段、意識しなければ見ないような所もキッチリと塗り仕上げていきます。一級塗装技能士でもあり、塗装指導員の資格を持つ職人・竹内。どんな場所の作業にも妥協はありません

- 屋根の上塗りです。画像右側のローラーを転がしている部分と画像左側とでは色が少し違っているのが分かりますでしょうか? 塗りたては色が少し変わって見えますが、とても良い色に仕上がりました。

養生作業と壁の下塗りダメ込み

ローラーを転がす前にダメ込みをする事によって塗料垂れや塗り漏れをなくし、塗料を均一に塗布する事ができます。

- 昨日に引き続き養生をしています。ここも先日と同じく、これから壁を塗るので雨樋を汚さない為の養生です。何か所も養生を行うのは大変ですが、その手間の分だけキチンと塗り分けられた綺麗な塗膜へと仕上げられていきます。

- 玄関前の養生です。養生のビニールが風で、たわみを作らないように張り上げます。キッチリと張り上げる事で風を受けてバサバサとなる事も無く 剥がれたり、塗料を舞い散らせる心配もなくなります。

- 壁の下塗り駄目込みです。狭いところや塗りにくいところをあらかじめ刷毛や小さなローラーで塗っておくことで後から塗るローラー作業がスムーズに進みます。

- 同じく壁のダメ込みです。光に反射して見えにくくなってしまっていますが、目を凝らし、はみ出しや塗り漏れが無いように塗り進めていきます。

- 軒がらみの壁のダメ込みです。とても塗りにくく大変でした。下から見上げ、狭いところも筆を差し入れての作業。とても天気が良く眩しい日だったので、施工場所が影になっているところだったのが幸いでしょうか。

壁の中塗りと雨戸の吹き付け塗装

雨戸は丁寧に目荒らしした後でスプレーでの吹き付け塗装を行う事で、仕上がりや効率良く作業を進める事が出来ます。

- 壁の中塗りダメ込みです。今回は刷毛じゃなくピンローラーと言う小さなローラーを使ってダメ込みをしました。

- 同じく壁の中塗りダメ込みです。刷毛よりピンローラーの方が塗料の含みがよいので作業効率がよくなります。

- 南面ベランダ内の上塗りローラー作業です。塗り抜けが出ないようにきっちり作業をしています。

- これから雨戸を吹き付けするので養生をしています。吹き付けはスプレーガンでの塗装なので、塗料が周囲に飛び散りがちに。養生をキッチリとして、周りを汚さないようにします。

- 雨戸の目荒らしです。雨戸の表面に細かい傷をつけてこれから吹き付けする塗料の密着をよくするための重要な作業です

- 水切りの養生ばらし。塗料が乾き切らない内に養生をばらしていきます。しっかり養生をしたので周囲への塗料漏れもありませんでした

- 雨樋の養生ばらしです。養生は塗料が乾ききる前に剥がしているので、ビニールについていた塗料が仕上がった壁につかないように慎重にビニールを剥がしていきます。

- 雨戸の吹き付け作業です。飛散しないように周りをビニールでしっかり養生して作業をしました。

最終日を迎えて各所の3回塗り仕上げ

水切りや雨樋などを上塗りで仕上げて、外壁塗装は終了です。後日に足場を外すと更に見違える仕上がりに。

- 水切りの上塗りです。レンガは 今回 塗装しない部分の為、塗料をつけないよう室外機の合間をぬって、細い筆を使い慎重に作業をします。

- これから雨樋を上塗りするので樋の裏のレンガを汚さないようにビニールで養生しました。風に煽られたビニールが塗装した樋に付かないよう、しっかりと押さえておきます。

- 雨樋の上塗りです。塗りムラも無く塗り筋も出ない、綺麗な白色に仕上がりました。先ほど貼り付けたビニール養生も風に煽られたり、浮くこともなく外壁に塗料がつかないよう防いでいます。

- 同じく雨樋の上塗りです。メッシュシートを外したのでよく日があたり、心地よい日差しの中で作業できました。樋も、とても良い艶がでています。

- シャッターボックスの上塗りです。足場の単管があり、塗りづらい場所での作業したが、塗料を垂らしてシャッターを汚さないように気をつけながら刷毛を動かしました。

- サッシの掃除です。ちょっとした塗料漏れもウェスで拭って、綺麗に掃除します。少しの漏れや、はみ出しも見逃しません。

- 南面ベランダ下の軒上塗り。軒上部分は陽が当たらない場所でした。体を捻り、覗きこみながら均一に塗料を乗せるために良く見て作業をしなければいけないので大変でした。

- 全部の作業の終了後。全体的にとてもきれいに仕上がりました。まだ足場やメッシュシートは残っていますが、外せば太陽光を浴びてまた違う輝きを見せてくれると思います。

シャッターボックスの上塗り・参考動画

https://youtu.be/8XgptemszYU

〇施工日 2011年3月の塗装工事でした。