稲城市でのキルコートによる断熱塗装と外壁塗装の事例です。

夏の屋根はかなりの高温になります。キルコやガイナによる断熱塗装は電気代節約のために有効な塗装方法です。

断熱屋根塗装

室内温度を下げる塗装と言えば現在ではサーモアイを良く耳にしますが、キルコートはそれ以上の効果が期待できます。熱を遮断して室内温度を下げるだけではなく、保温で冬場も暖かい室内になります。しかも、キルコートは「断熱」のため「遮熱」であるサーモアイよりも性能が高く、室内温度を最高9℃は下げてくれます。その分、値も張るのですが…。

中塗り

そんなキルコートでの屋根塗装、中塗りの様子です。照り返しが眩しい屋根を、職人・竹内が塗装します。

真っ白な下塗り材は遮熱・断熱塗装ならでは。サーモアイでは下塗りが白になり、キルコートでは中塗りが白になります。この塗料はふわふわとした質感の塗料で、普通のシリコン塗料での屋根塗装に比べて、職人曰く「缶がとても軽い」とのことです。ご覧の通り、片手で塗料缶を持てるほどです。

屋根一面、清々しい白一色になりました。

普段なら中塗りは一度で終わりなのですが、キルコートの中塗りは二度塗ります。もう一度この真っ白な上から塗装をするので、境目も良く分からなくなったり…。

ただ単純に塗料の値段だけではなく手間もかかりますが、その分、断熱・保温と室内を過ごしやすくなります。しっかりと満足していただけるような塗装を心がけます。

上塗り

真っ白に塗った屋根の上を、黒色の上塗り塗料で塗り重ねていきます。メーカーが指定する回数は4回。効果を考えるだけならそれで十分なのですが…。

中塗りをたっぷり塗った真っ白い屋根では1度の上塗り塗装だけでは下地の白が透けて見えてしまいます。そこで、もう1度。2回目の上塗りを塗布することで白色が浮き出ない綺麗な屋根に仕上げる事ができます。

1回目の上塗りでも十分に塗り重ねてはいます。しかし、まじまじと見ると透けていたり…と、画像とは違った見え方をしています。

コロニアル屋根塗装では、新築からはじめての塗装ではほぼ縁切りが必要ありませんが、キルコートはぼってりとした塗料なのでで、塗ると厚みが出るため、時には新築から初めての塗装でも縁切りが必要になるほどです。

2回目の上塗りでは1回目と些細な違いですが 艶も厚みも綺麗に仕上がりました。

縁切り

キルコートは何度も塗り重ねると、とても厚い塗膜になります。

本来 家の屋根は雨水の浸入を防ぐ為に勾配になっていますが、その隙間が塗料などで埋められて少ししか隙間が空かなくなると、「毛細現象」が起こり、吸い上げるように雨水の浸入します。これが雨漏りなどに繋がり、木部などを腐食させる原因になりえます。

つまり、湿気の逃げどころがないということです。その為、キルコートを使って塗装する家では大体がタスペーサーを使った縁切り作業が必要になります。タスペーサー以外では、手作業で水抜きカッターなる道具を使って施工する場合もあります。

縁切りとは屋根の勾配の間にタスペーサーと言われる道具を差し込んで、隙間を空ける作業のことです。入れ方を誤ると屋根のひび割れを作ってしまう危険性もありますが、キルコートのような厚みを作り、ひび割れにも強い塗料との相性は抜群です。職人が1枚1枚丁寧に、入れていきます。

通常の屋根塗装でも絶対にやる必要があると言うわけではなく、最初の塗装の時など縁切りが必要ないお宅もあります。この辺りも業者側と良く相談しておく必要があります。

外壁塗装

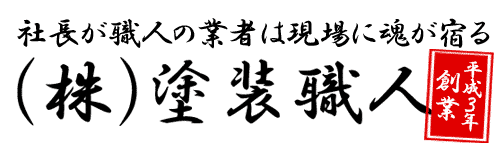

化粧帯

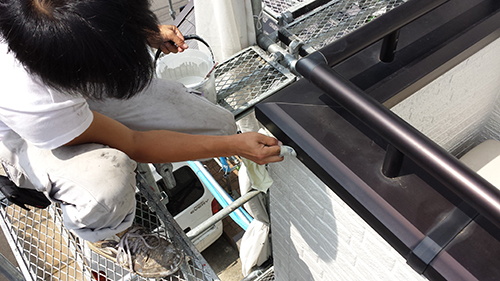

養生をしていない部分の作業なので、キレイな線を出すのは職人の技術次第です。塗料を垂らさないように、外壁に塗料を付けてしまわないように、長年培ってきた職人の感覚だけで帯を塗り進めます。

塗料を片手に、大きさの違う刷毛を使い分けて丁寧に塗装します。見た目よりとても技術が必要な作業なのですが、さすが一級塗装技能士の竹内。綺麗に色分けが出来ました。

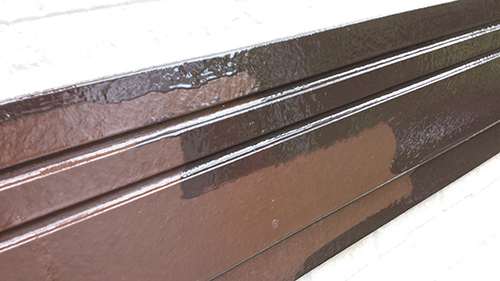

溝の部分にも刷毛を入れてしっかりと漏れの無いように塗装されています。薄い茶色から深い焦げ茶色に塗り重ねられて、見た目にも厚い塗膜に仕上がりました。

下塗り(水性シーラー塗料)

高圧水流で洗浄し汚れを落とした外壁に、透明色の浸透性の水性シーラー塗料を塗布。サラサラとした塗料なので塗り心地も軽く、職人が持つローラーも軽快です。ローラーに取り付けられた緑のスポンジは飛散が少ないタイプのもので、周囲を汚さず作業が進められました。

シーラーを塗る事で密着性を上げ、塗膜を剥がれにくくします。下塗りには接着剤のような役割もあるのです。なので、傷んだ素地へとたっぷり塗り付けました。

外壁を見ると濡れ感が出て色が少し変わっています。乾けばいつも通りの外壁の色になります。その後、中塗りと上塗りを重ねて しっかりとした3回塗装を行います。

軒下上塗り

一方、軒下の上塗りでは職人が刷毛を持って軒の両端など、ローラーが上手く入らない部分を塗る「ダメ込み」と言われる作業をしています。厚い塗膜に覆われた部分の傷みはすっかり補修され、周囲を映し込む鏡のような塗膜になります。

例え人があまり見ないような部分でも手を抜かずに仕上げるのが職人の仕事です。

中塗り・上塗り

下塗りの次は中塗り作業です。一級塗装技能士の熟練職人・竹内が捩じりハチマキを頭に巻きながら作業に取り組みました。

ローラーに中塗り塗料をたっぷりと含ませて、下塗りが終わった外壁へと塗りつけます。塗っている部分の色の方が明るく見えますが、乾くと下の色と同じ色合いになります。塗料は乾くと少し暗い色になるので、色選びをする時には その辺りも考えながらイメージ通りの色を探していく必要があります。

ローラーが入らないようなところの塗装は大小様々な刷毛を箇所に合わせて塗り進めていきます。横から覗きこむように刷毛を動かして、見えないところまできっちりと。養生がちゃんと施された樋や窓は塗料を付ける心配がなく集中した作業に繋がります。

上塗りも終わり、窓周りの養生が外された後の様子です。窓枠と外壁のラインもキッチリと出ています。塗りムラや、塗料汚れも無く綺麗に仕上がりました。

屋根や外壁が綺麗に仕上がるとクーラーなど室外機のパイプや、排気孔の汚れが目立つので気になってきます。見積もりには入っていませんが、欠けてしまったパテ部分を職人が丁寧に埋め、綺麗にテープを巻きなおしました。

庇と土台水切り

庇と土台水切りのケレン(研磨作業)と下塗りです。

元々ある塗膜にあえて傷を付けて密着性を高めるケレンは、上から塗り重ねる塗装業にとって大切な作業です。やはり、つるんとした壁よりもデコボコとした壁の方が、塗料の食いつきが良いのです。

使用しているのは密着度の高い透明な下塗り塗料。ケレンした後の土台水切りに塗布していきます。庇もケレンを終えてからミッチャクロンの塗布です。

終わった後は、窓枠の養生。しっかりと指で押さえます。

1階の外壁と軒裏

1階部分はまだ未塗装なので早速取り掛かります。

外壁は2階でも使用していた透明の浸透性水性シーラーを使用。高圧洗浄で汚れを落とした外壁に、たっぷりとシーラーを塗布していきます。塗装した部分は濡れ感が出ています。吸い込みがなくなるまで、何度もローラーを転がしました。

1階の軒裏では竹内職人がローラーで塗装を進めます。まずは縦方向でムラが出ないよう、慎重にローラーを転がしていきます。ローラーを使ってケンエースで天井部を塗装する時はとても細かく塗料が飛散しやすいため、周囲を汚したり、目に入ってしまわないよう十分に注意をしながら作業を進めていきます。

上塗りではムラを作りださないようにする為と、同色で塗装しているのでどこまで塗り進めたのか、塗り漏れが無いよう見分ける為に中塗りの時とはローラーを転がす方向を変えています。

養生剥がし

職人・島田がガスや樋などを汚さないように付けていた養生を一か所づつ剥がしていきます。満面の良い笑顔です。

塗装の必要が無いところを守る為に付ける、この養生。付けるのも大変ですがその分、外すのにも手間が掛かります。かと言って、緩く養生すれば風に煽られて剥がれてしまったり、塗料が隙間から入って養生の意味を失くしてしまったり。

養生に塗料などが付いている事もある為、気を付けながら取らないと思わぬところに塗料を付けてしまう事もあります。一口に養生と言っても奥が深い作業です。

シャッターボックス

一方、職人・竹内がシャッターボックスの上塗り中です。下塗りと同様に短毛ローラーを使って、塗料を均一に塗布しています。フラットな面は刷毛で塗装しようとすると刷毛筋が出やすく仕上がりが悪くなりやすい為、際だけ刷毛で塗って残りはローラーで塗装しています。そうする事で綺麗な仕上がりになります。

後は下屋根の上塗りが残っています。工程的には4回目の上塗りを塗装しているところですが、中塗りの白色がまだ透けて見えてしまっているので、この後にもう1度5回目の塗り重ねをして透け感をなくして綺麗に仕上げます。

仕上げ

職人・島田による仕上げ作業です。念入りに作業していても、時には塗料が付いてしまっている事があります。そういう時にはウェスと呼ばれる要らない布にシンナーを付けて磨き、付けてしまった汚れを拭いて落とします。丁寧に磨き上げた手すり部分は汚れも無く仕上がりました。

次に塗装後の手直しをしていきます。養生をして線出しをしても稀に上手く線が出ない事もあるので、テープを張ってキチンと線が出るようにやり直しているところです。指でしっかりとテープを押さえて密着させ、その後に刷毛を使って塗膜を重ねていきます。

完成

ようやく全ての塗装作業が完了しました。その全体像です。

今回は足場ばらしまで日数があるので、その間に強風などで足場が風に煽られ倒れないようメッシュシートは足場に巻いて畳んでおきます。

メッシュシートは飛散を防いでくれる役割がありますが、強風の場合は帆のように風を受け、足場全体を揺らして外壁に傷を付けてしまう場合もあるので、風が強い日などにはメッシュシートを畳み風の通り道を作ってあげる事で、足場を揺らさないようにする事が出来ます。

最後に工事の際に落ちてしまったゴミなどを端から端まで綺麗に拾い、掃除をして作業を終えます。