今回はクラックの補修工事についてです。

クラックには様々な種類があり、この写真のように壁のコーナーの壁と壁のぶつかり部分に隙間が空いてできるクラックもあれば、いわゆる外壁に縦にヒビが入るタイプのクラックもあります。補修方法もさまざまで、小さなクラックと奥深くまで割れたクラックでは、施工方法や材料が変わるものです。

このブログではそうした細かい違いについて今回はお話ししたいと思います。

クラックの補修工事の前提

クラックの補修工事は、クラックを直したり、クラックの入る前の状態に戻したりすることはできません。

あくまでも、クラックが入った部分を塞いで、これ以上クラックが広がらないように対処する工事です。

そして非常に残念ですが、クラックはやがて再発します。

なぜなら、クラックは壁部分だけが原因でできるものではないからです。

家のゆがみや振動、揺れなどによる建材の動き方、そして地盤の沈下などさまざまな要因が重なってクラックとなるため、クラックができる原因をつぶそうと思ったら、家を建て替えることになります。

そのため、クラックの補修工事は、あくまでもクラックを塞いで雨水が壁の内部に入り込み家が腐食するのを防ぐための工事なのです。

クラックが再発するたびに、補修をして付き合っていく必要があります。

もしも建物にクラックがある場合には、早めに補修をしてひどくならないうちに対応すると良いでしょう。

細かいクラックと深いクラックの補修工事

最初にご説明するのは、横浜市栄区のお宅のクラック補修工事です。

クラックの補修工事は、塗装工事をする前に行います。

通常の細かいクラックは、塗料の下地剤であるフィラーをすりこんで直すことが一般的です。ここで紹介するのは、細かいクラックよりは少し状態の悪いクラックの補修を解説したいと思います。

このクラックは表面だけでなく奥も割れているため、グラインダーでクラック部分をUカットして割れ部分をさらに大きく開きました。充填剤を奥深くまで注入するのが目的です。

Uカットをすると、中のクラックが見えてきます。

ただし住宅の場合はモルタルの厚みも考えて下地にあるラス網を切断しないように配慮しなければならない状況の外壁の場合もあります。

関連動画 Uカット

今回用意した材料は、UカットONEという材料です。エポキシ系の材料で接着が良く、伸び縮みするためクラックが開いたとしても開きについていきます。

この材料は、Uカットしてから使用するため、充填剤の名前にもUカットがついており、クラック用の材料としてよく使われるものです。

この写真は、UカットONEを塗り込み、表面を平らにしました。

塗装班がこの上から塗るため、壁面と均一にし凸凹などが出ないようにします。

他にも同じ壁面に細かいクラックもありましたので、スムースエポを使って補修をしました。

この補修材は、チューブにアタッチメントが付いているので工具がいりません。細かい割れについていってくれる材料で、フィラーなどの下地剤もいらないため、気になる箇所に直接塗りこんで使用します。

関連動画 外壁のひび割れ補修跡を消す技術

このように、クラックの種類によって塗りこむ材料を変えて対応することで、的確な補修が可能です。

また、もっと大きなクラックの場合には、割れの部分にメッシュシートを貼って防水剤を塗る場合もあります。

今回は、一般的な直し方を2つご説明をしました。

クラックには様々なタイプのものがあり、この写真のように、お風呂場の窓を小さくして窓だった部分を埋めたところ、元の壁とうまくなじまずクラックとなってしまう場合もあります。

ここからは、クラックの中でも地盤沈下によって起こるクラックの説明です。

玄関前のタイルに入ったクラックと、外壁と土間の取り合い部分に入ったクラックの補修方法についてご説明いたします。

玄関前のタイルに入ったクラックの補修工事

こちらは、横浜緑区にあるお客様宅です。

玄関前の土間に張り込んだタイル部分に、クラックが入っていました。

割れている原因は、もともと家の建っている場所の地盤が悪く少しずつ沈下しているため、どうしてもその地面の動きで割れが出てしまうのです。

玄関先のポーチも沈んでいるため、前回も割れたのか補修した跡もありました。

もちろん今回補修工事をしても、また数年経てば地盤沈下が進むので割れてしまうでしょう。

しかし、放置してしまうとその割れから水が入り込み、家の基盤がさらにひどい状態になります。そのため、再発した場合には何度も補修するしかないのです。

前回のブログでもお話ししましたが、一度クラックが入ってしまうともう防ぐことはできません。再発に付き合いながら、こまめに直していくしかないのです。

ちなみに、こちらのお宅ではタイルの補修ですので、シールではなくセメント系の材料で補修します。

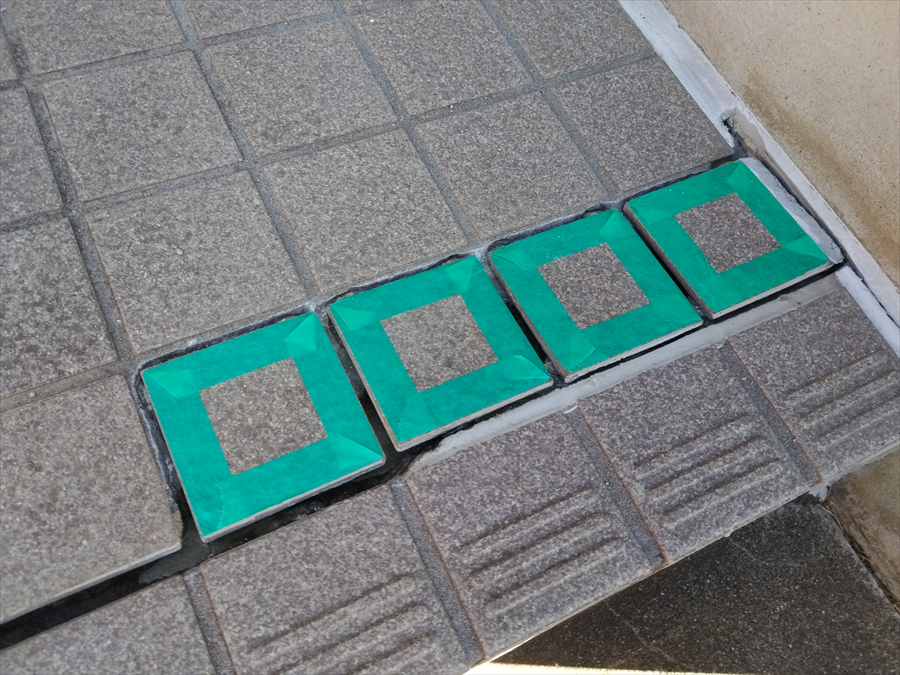

まずは浮いたタイルを取り外しました。

取り外したら、隙間に小さいブロワーの機械で風を出し隙間の掃除をし、セメント系の材料が接着しやすいようにします。

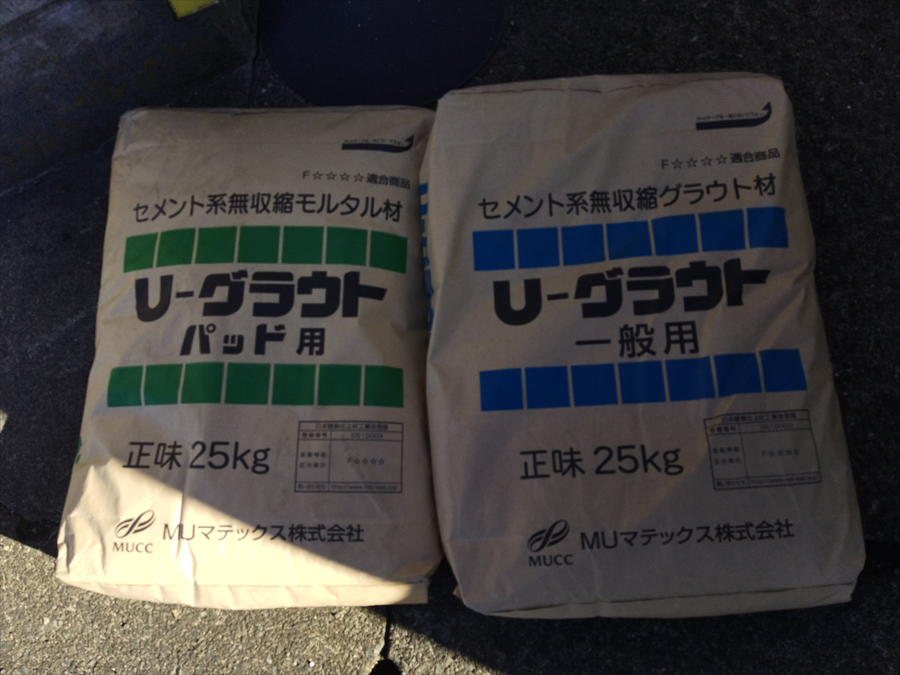

今回使用するのは、無収縮モルタルです。

無収縮モルタルとは何かというと、普通のモルタルは水で溶いて固める時に、水分やモルタルの特性で多少塗った箇所が全体的に縮むため、乾く際に接着した面が引っ張られ割れてしまう場合があるのです。

その縮みを防ぐのが、この無収縮モルタルとなります。

今回は、パッド用と一般用を準備しました。バッド用は水を入れてこねると粘度のようになり、クラックに埋めていくことが可能です。

一般用は溶かした状態で流し込むことができるため、クラックの奥まで浸透させられます。

クラックの状態は開けてみないとわからないため、2種類用意しました。

タイルを外してクラックを開けてみたところ、中までモルタルを流し込むことができそうでしたので、今回は一般用を使用します。

広げたクラック部分に、軽量スプーンで少しずつモルタルを流し込みました。

染み込みを待ちながら、丁寧に作業します。

タイルの下には、土間コンクリートが打ってあるので、土間コンクリートにもクラックが入っている状態です。

モルタルを隙間いっぱいに流し込むことができたら、その上にタイルを戻し、マスキングをします。そして目地部分にまた無収縮モルタルを流し込むのです。

実はこの無収縮モルタルは、タイルに付着してしまうと除去するのが難しいため、マスキングと丁寧な流し込みが重要となります。

目地部分も美しく仕上げたら完成です。

さらに同じ家の別部分も、やはり地盤沈下でクラックがありました。

こちらは、掃き出し窓の外に打ってある土間なのですが、やはり地盤沈下で土間と建物が接着した、いわゆる「取り合い」と呼ばれる場所にヒビが入っています。

こちらはシリコンで補修しました。

玄関のタイルと同じように、土の近くではありますが、場所が変わるだけで補修方法は変わります。

こちらは壁続きのため表面を平らにして、上から塗装します。

クラックに気が付いたら補修工事をするのが家を長持ちさせる秘訣

今回はクラックの補修工事について、4種類ご紹介しました。

それぞれ、同じようなクラックではありますが、状況やクラックの深さ、クラックのある場所などによって対応が変わります。

是非クラックを発見したら、早めに対処しましょう。信頼のおける塗装業者などに相談すれば、きちんとそれぞれのクラックにあった工事をしてくれます。

クラックは、早めに工事をすれば、最低限の補修工事費用で済みます。

少しでも壁の異変に気が付いたら、工事の相談をしてください。

雨が入り込む前であれば、被害が少なく済むはずです。