水回りと言うと、流しやトイレなどを想像しがちですが、実は建物にも水回りの工事があります。

雨樋や、窓、屋上、屋根と建物の取り合いなどが、建物の水回りです。

きちんと防水処理や塗装メンテナンスが行われていないと、水が滞留して腐食や雨漏りを引き起こすリスクがあります。

そこで、今回は雨漏りにはまだなっていないけれど、雨漏り予備軍の箇所や日常のちょっと不便を感じる箇所など。建物の水回り工事についてお話ししたいと思います。

水に濡れやすい窓枠の補修工事と塗装

1軒目は以前屋根と外壁塗装を施工させていただいたリピーター様からのご依頼です。

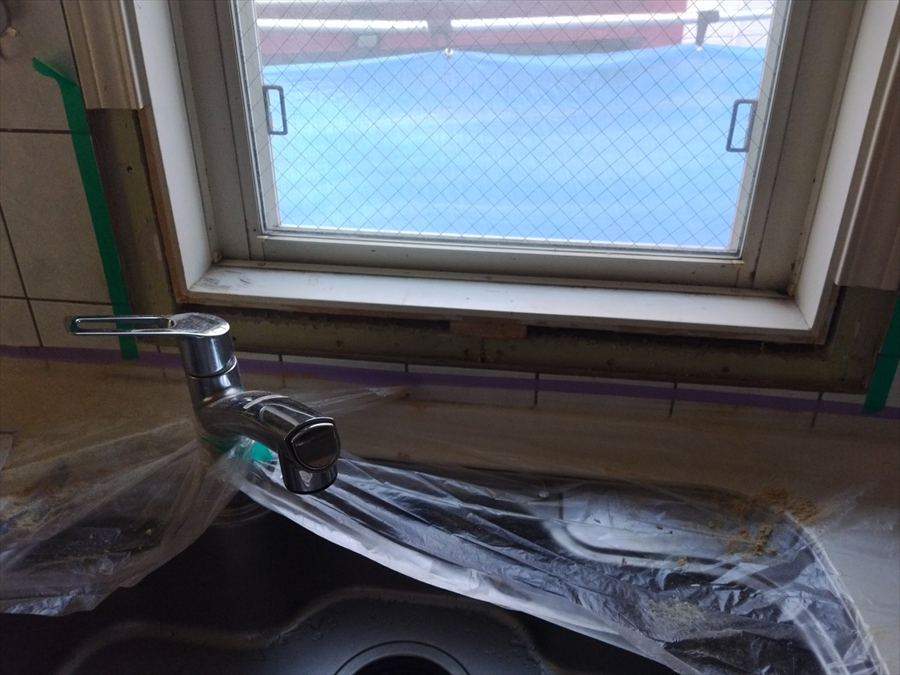

キッチンのシンク側の窓枠が、急にボロボロになってきたので見てほしいとご連絡があり、さっそくお伺いしました。

拝見したところ、どうも外からの水の浸入ではなく、シンクの水が飛び散って窓枠に長年付着したことで塗膜がはがれてしまったようです。

またこちらの飾り窓枠が無垢の木を削りだしたものではなく、木くずを集めてプレスして作られていたため、水を含んだ木くずが膨れ上がってポロポロととれている状態でした。

お客様曰く「突然傷み始めた」とおっしゃっていたので、これまでは塗膜によって木枠への水の浸入がなかったものの、塗膜がはがれ一気に枠自体へ水が染み込み、劣化に至ったのでしょう。

そこで、こちらの窓枠は2段階に分けて補修工事をすることにしました。

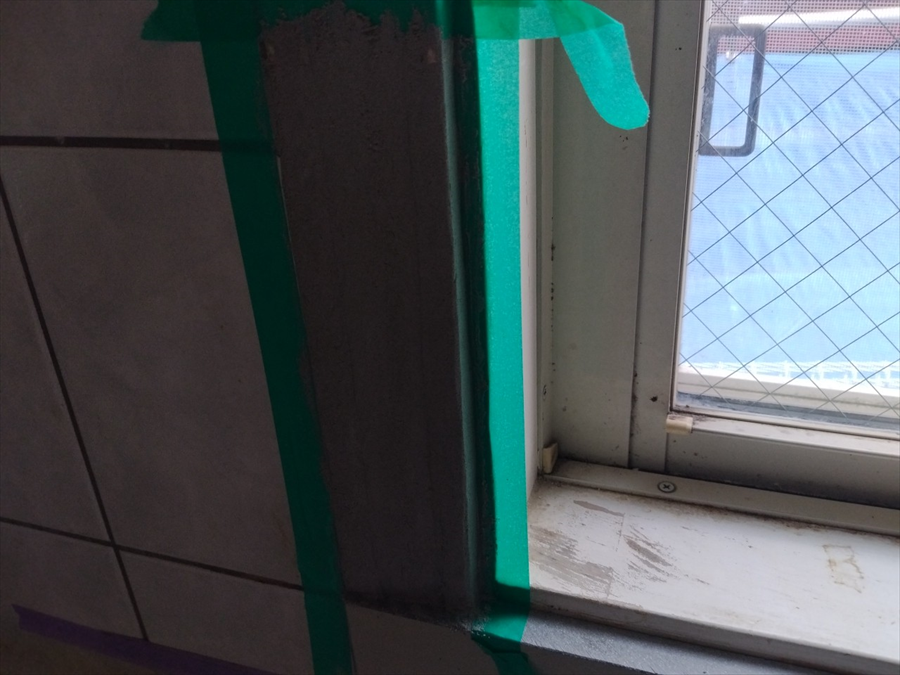

まずは傷んでいる部分をすべて取り除き、切除した箇所も綺麗に整えます。なぜ傷んでいる部分のみかというと、傷んでいない部分は木枠自体しっかりしているので、無理に取り除くと窓枠だけでなく、壁にまで壊してしまうからです。そのため、傷んでいる部分のみ取り除きました。

今回、窓枠の下段と左右で工事方法を変えます。

下枠部分ですが、ここは濡れやすいので押出成形セメント板を使用しました。

押出成形セメント板は、外でも使用する素材のため、雨や水にも強く塗装後に塗膜が剥がれたとしても、水を吸いこまないため膨らみません。

飾り模様はつけられませんが、これで水が飛び散っても安心です。

丸鋸で板を加工してビス止めし、下部分の取り付けが完成しました。

次に窓枠の左右の補修工事をします。ここでは軽モルタルで元と同じように飾り枠を作りながら枠を形成します。軽モルタルは、粘度のような素材なので形を自由に変えられるのが特徴です。

窓枠の下段と左右の補修工事が終わったら、ここからは窓枠全体を工事します。

窓枠全体にシールをうち、さらに窓枠以外にもキッチンカウンター周りのシールが黒ずんだり痩せたりしていましたので、こちらも新しくシールを打ちました。

また、下段に押出形成セメントを取り付けた際のビス穴などもパテで埋めて、塗装した際に新しく取り付けた枠が、元の枠となじむようにすべての段差をなくします。

さらに、ビス穴などをパテで整え、下地処理(シーラー)→中塗り→上塗りの順で丁寧に塗装して完了です。

旧窓枠と補修した部分の一体感も出て、美観と防水性を兼ね備えた仕上がりとなりました。

玄関の日差し部分の改修

2軒目のお客様からは、玄関に設置した屋根(ひさし)を何とかしてほしいとご相談を受けました。

玄関に雨よけのひさしが付いているのですが、雨が降るとちょうど入口部分にひさしに当たった雨が落ちてくるため、雨が落ちないようにしてほしいというリクエストです。

家はどんなに設計上で計算しても、建ててから不便な箇所が分かる場合があります。

こちらのお宅も、設計上では雨の日にひさしの下で傘を閉じれば塗れずに家に入れる想定でしたが、ひさしに当たった雨水が前方に垂れ、せっかく屋根の下に入っても、ドアを開ける際に落ちて来た水に当たってしまう状態でした。

このひさしは、上部にあるバーで角度を変えることもできますが、手前に水が落ちないように奥の壁面に向かって水を落とすようにひさしの角度を変えると、今度は奥の外壁に雨水が集中的に当たり、塗膜劣化や雨漏りリスクの可能性があります。

そこで、今回はこのひさしの周りに雨樋をつけて、雨水を家の壁には当てず、家脇に流す方法をご提案しました。

地面に落ちた水は、砂利が敷いてありますので飛び散る心配もありません。

お客様にしっかりと理由や工事内容を説明させて頂き、許可を頂きました。

工事内容は以下の通りです。

まずはひさしの周りにある溝に雨樋を取り付けます。

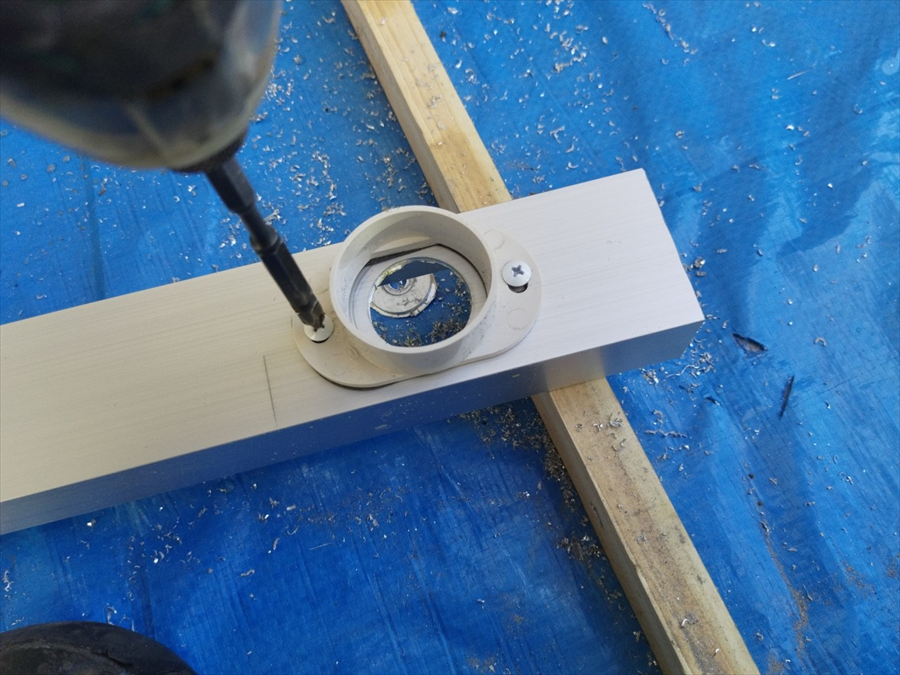

といっても通常の雨樋では太すぎてこのひさしでは支えられません。そこで、Cチャンネルのアルミを加工して雨どいを作ります。

このCチャンネルはコの字型になったアルミ材で、エクステリアの職人などが鉄骨造の建物の補強材として使うなど、さまざまなことに加工ができるアルミ・マグネシウム合金です。

これをひさしの溝に合わせて雨樋に加工します。

加工した樋に接続するのは、カーポート用の細い縦樋です。

コーナーは既製品のようにカーブパーツがないため、樋を組み合わせるように重ねてビス止めします。

多少段差がでますが、水の流れには影響が出ないよう仕上げ、シーリングしたら完成です。

この方法で家の壁に直接水が当たることを防ぎ、塗装面や防水層の寿命を延ばすことにもつながります。

水のトラブルは雨漏りになる前に対処を

今回ご紹介した2軒は、どちらも被害としてはそこまで大きなものではありません。

しかし1軒目の家の場合、放っておけば内部から腐食や塗膜剥がれが広がり何かしらの不具合となったでしょう。

腐食部分をしっかりと取り除いき、防水・塗装処理をして、今後の水濡れにも対処できるようにしました。

2軒目のお宅は、もしも安易にひさしの向きを変えて家側に水が落ちるようにしていたら、壁に水が当たり続け、塗膜の劣化から雨漏りになることが予想できます。

このようにしっかりと工事後のことも視野にいれ、大事になる前に工事をすれば、最小限の工事で建物のトラブル予防が可能です。

どちらの工事も2〜3日で終了し、工事時間としては非常に簡単な工事でしたが、作業する時間よりも、工事内容を試行錯誤する時間のほうがかかった工事でした。

トラブルがある箇所は、補修した後を考えずに工事をすると、新たな不具合を起こすものです。だからこそ、経験と知識が必要となります。

塗装職人では、どんなに小さな工事だとしても工事後のことを何度も予想して工事計画を立て、補修工事後の状態をおろそかにしません。

「何かここ変だな?」「不便だから直したいな」といったことがあれば、いつでもご相談下さい。塗り替えや防水工事のプロとして、あらゆる建物のトラブルに対応いたします。

皆様からのご相談やご連絡、お待ちしています。